Choisir le compromis, pourquoi ?

A l'heure des négociations sociales, retour sur un concept vivant de l'engagement des acteurs.

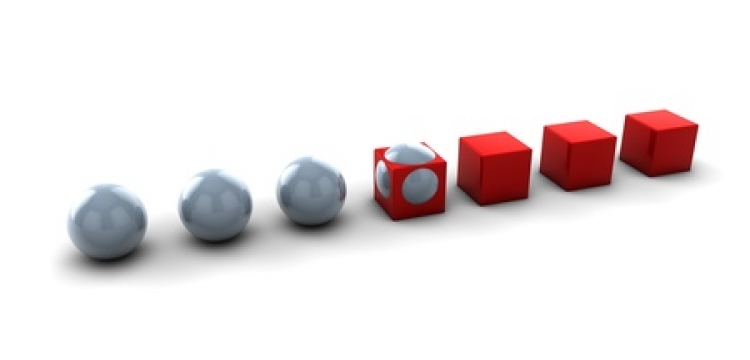

Compromis : le mot est important pour la CFDT. La définition commune évoque ''un accord dans lequel on fait des concessions mutuelles''. Rechercher un accord, c’est à la fois être en mouvement avec d’autres parties prenantes et créer avec elles de l’intérêt collectif qui les dépasse. Faire des concessions, c’est accorder quelque chose à un tiers. Le compromis n’est donc pas le reflet d’une passivité mais d’une action librement assumée.

Le choix du compromis responsable

Pourquoi est-ce un moteur pour la CFDT ? Notre syndicalisme se démarque de celui des autres. Confédéré, il se distingue des corporations qui défendent leurs intérêts sans tenir compte de leur impact global. Défendre une activité ou un métier, c’est essentiel. Le faire en éludant les écosystèmes, c’est le règne du ''pourquoi pas moi'' désastreux pour tous à long terme. La CFDT se veut ainsi interprofessionnelle et multi-catégorielle car on ne peut séparer les questions sociales et professionnelles qui touchent les cadres et les non-cadres, les agents publics et les actifs du privé. Enfin, notre syndicalisme entend faire jouer un rôle politique à la société civile. Donc aux syndicats dans le domaine économique et social. Ce rôle ne se limite pas à agréger des demandes et des plaintes auprès de la force publique. L’Etat est un acteur majeur parmi d’autres. De même, la norme juridique est un des piliers de la démocratie. Mais la CFDT ne veut pas s’en remettre pour tout à l’Etat comme au droit. Elle est elle-même une force régulatrice dans la République et réformatrice dans la société. Il y a plusieurs syndicalismes en France et la CFDT est singulière à cultiver l’art du compromis responsable dans l’intérêt de chacun : réformes des retraites, sécurisations du parcours professionnel, gestion prévisionnelle de l’emploi, responsabilités de l’entreprise…

Compromis n’est pas compromission

Cette volonté d’agir est parfois mal comprise au moment du compromis pour être saluée quelques années plus tard. En 1995, Nicole Notat fut accusée par l’aile contestataire du mouvement social de compromission sur la réforme de l’assurance maladie. En 2003, le « compromis acceptable » de François Chérèque sur la réforme des retraites fut vivement critiqué. Ces positions visaient loin. Aujourd’hui, elles sont reprises par le Parti socialiste au pouvoir. Nous goûtons notre revanche, même si cela a coûté en perte d’adhérents. Et poursuivons notre engagement : en 2011, c’est la gestion des caisses de retraites complémentaires qui a fait l’objet d’un compromis. Demain, qui s’engagera sur des réformes plus profondes ? Nous entendons agir également sur l’organisation du travail : négociations sur l’aménagement du temps de travail, accord innovant sur le travail à distance à l’heure des technologies de l’information… Nous travaillons à la compétitivité de nos travailleurs et de nos entreprises alors que sonne l’heure d’un long ralentissement économique. Voilà la marque d’un syndicalisme engagé, d’un mouvement social responsable : ceux qui nous accusent de transiger peuvent-ils en dire autant ?

Quel espace pour le compromis dans la culture juridico-politique française ?

Nous assumons ainsi le décalage avec l’idée d’une tradition française du pouvoir allergique à la culture du compromis. Une généralité qui dénonce l’interdit, dans un pays où le pouvoir transcende la société, de penser l’intérêt collectif comme un compromis entre des intérêts particuliers. Tout a été écrit sur la préférence française accordée à la loi sur la négociation collective, comme seule expression véritable de l’intérêt collectif, comme recours permanent à l’État pour incarner à la fois l’ordre, l’égalité et la justice sociale. Parmi les mythes fondateurs de la société française, l’option préférentielle pour l’affrontement à la négociation et la méfiance à l’égard du consensus affaiblit le syndicalisme réformiste et nourrit son pendant contestataire. Du colbertisme républicain au capitalisme familial, les pouvoirs restent concentrés. L’intermédiaire, le délibératif et la gouvernance collective semblent suspects dans la culture politico-économique et la tradition juridique françaises. Le compromis est vécu comme une compromission. Les liens contractuels en France ne s’imposent pas naturellement car la société est dépourvue de normes explicites relationnelles entre les autorités publiques et les acteurs sociaux. La faiblesse des corps intermédiaires nourrit l’insuffisante négociation collective. S’en remettre en permanence à l’Etat, c’est accepter que le compromis soit l’affaire des seuls parlementaires, voire des lobbys.

Au bénéfice de l’intérêt général

Le compromis entre partenaires sociaux reste à un résultat à un moment donné. Quels sont les facteurs qui en déterminent la qualité ? Au-delà de la posture des acteurs, de leur satisfaction ou de leur mécontentement, le critère dominant d’appréciation du résultat doit être à mon sens… le bénéficiaire final. Combien de refus de signer sont guidés par des choix tactiques, par le besoin de se démarquer entre organisations syndicales concurrentes ou, pire, à cause d’enjeux de pouvoirs internes ? Le nombrilisme l’emporte trop souvent. La non-signature est toujours plus facile que l’engagement contractuel qui impose des résultats. Le compromis responsabilise. Il rend les organisations actrices. C’est leur responsabilité sociétale qui est en jeu. La crise financière a révélé une crise de l’entreprise : une crise de la gestion et de l’organisation de l’activité. Une crise du ''faire ensemble'' dans le travail. Comme cadre, je défends la prise de risque et de responsabilité. Le syndicalisme du compromis est ainsi celui de la fabrique de l’intérêt général, au sens d’un plus pour chacun ou, à défaut, pour le plus grand nombre (source : Responsables, déc. 2012).

Sur le même sujet

De l’enjeu du renouvellement à la place des cadres. Entretien avec Laurent Berger

Télécharger l'article de Jean-Paul Bouchet paru dans Responsables